「Javaのコーディング規約って、そもそも何のためにあるの?」

「命名規則や書き方のルールが、いまいちよく分からない…」

「チーム開発で、もっと読みやすいコードを書きたい!」

もしあなたがJavaを学び始めたばかりで、このような悩みをお持ちなら、この記事がきっと役に立ちます。

現役でJavaを使ったWebアプリケーション開発に7年間携わっているエンジニアのRyoです。私が新人だった頃、コーディング規約が曖昧なプロジェクトに参加した経験があります。そこでは、人によって書き方がバラバラで、他人のコードを読むのにものすごい時間がかかりました。ちょっとした修正のはずが、解読だけで1日が終わるなんてことも…。「このままでは、良いシステムは作れない!」と痛感した出来事です。

その経験から、私は誰よりもコーディング規約の重要性を理解し、チームに浸透させる活動を続けてきました。この記事では、私の7年間の現場経験で培った知識を元に、Javaのコーディング規約の必要性から、現場で即使える具体的なルール、そして規約をチームで守るための実践的な工夫までを、体系的に解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたはJavaのコーディング規約に関する不安を解消し、誰が見ても分かりやすい、品質の高いコードを書くための第一歩を踏み出せるでしょう。

コーディング規約とは何か

Javaのコーディング規約とは、Javaのソースコードを記述する際のルールや作法をまとめたものです。複数人で開発を行う際に、コードのスタイルを統一し、誰が書いても同じような、読みやすく保守しやすいコードにすることを目指します。

まるで、文章を書くときに「句読点の使い方」や「段落の分け方」のルールがあるように、プログラミングにも共通の「書き方」の指針がある、と考えると分かりやすいかもしれません。

Java開発で規約が必要とされる理由

Java開発でコーディング規約が必要な理由は、大きく3つあります。

チーム開発におけるメリット

特にチームで開発を進める場合、Javaのコーディング規約は絶大な効果を発揮します。

最大のメリットは、コミュニケーションコストが削減される点です。コードの書き方が統一されているため、「この変数の意味は?」「この処理の意図は?」といった確認の手間が減り、レビューもスムーズに進みます。レビュアーは些末なスタイルの指摘ではなく、ロジックそのものに集中できるので、レビューの質も向上するでしょう。

また、新しくチームに参加したメンバーも、コーディング規約を読めばプロジェクトの「お作法」をすぐに学べます。結果として、早期に戦力となり、チーム全体の生産性アップにつながるのです。

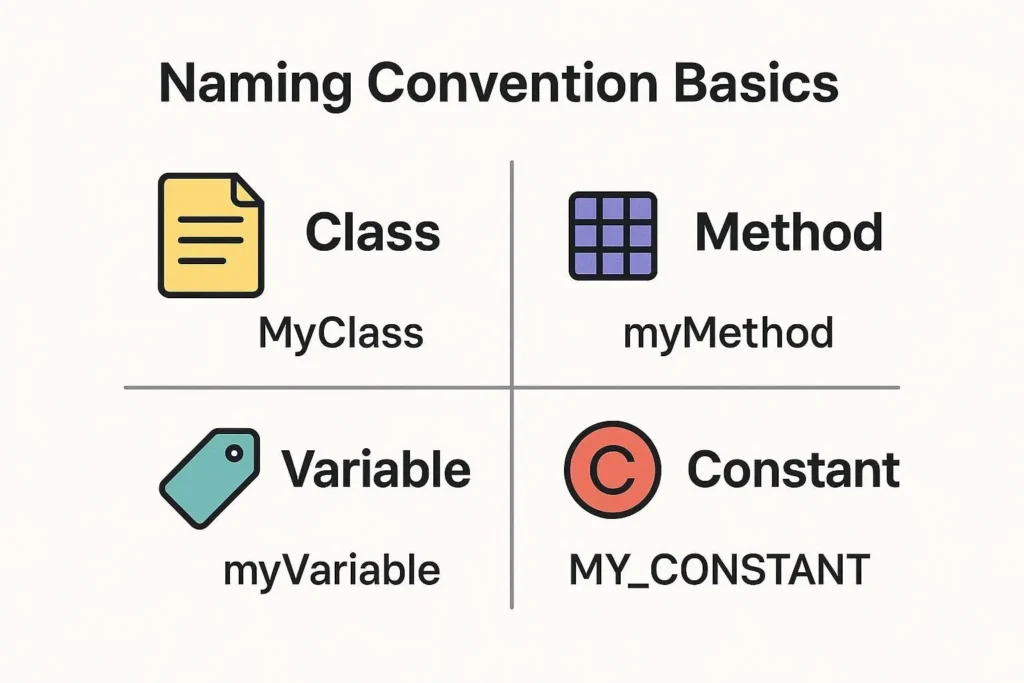

命名規則の基本

コーディング規約の中でも、最も基本的で重要なのが命名規則です。名前を見ただけで、そのクラスや変数が何であるか、どんな役割を持つのかが瞬時に分かるのが理想です。

クラス名・インターフェース名のルール

クラス名とインターフェース名は、アッパーキャメルケース(PascalCase)で記述するのがJavaのルールです。これは、各単語の先頭を大文字にし、それらを連結する書き方になります。

// 良い例

public class UserRegistrationService {

// ...

}

public interface UserRepository {

// ...

}

// 悪い例 (小文字で始まっている)

public class userRegistrationService {

// ...

}名前は、そのクラスやインターフェースの役割を表す名詞にするのが一般的です。

メソッド名・変数名の付け方

メソッド名と変数名は、ローワーキャメルケース(camelCase)で記述します。最初の単語は小文字で始め、後続の単語の先頭を大文字にします。

// 良い例

public String getUserName(int userId) {

String fullName = "Taro Yamada";

return fullName;

}

// 悪い例 (アッパーキャメルケースになっている)

public String GetUserName(int UserId) {

String FullName = "Taro Yamada";

return FullName;

}メソッド名は「何をするのか」が分かるように動詞で始めることが多く(例: get, set, is)、変数名は「何を表すのか」が分かる名詞にするのが基本です。

定数の書き方(大文字・スネークケース)

一度代入したら変更しない値、つまり定数は、すべての文字を大文字にし、単語間をアンダースコア(_)でつなぐアッパー・スネークケースで記述します。final修飾子を付けて、再代入できないようにするのが通例です。

// 良い例

public static final int MAX_LOGIN_ATTEMPTS = 5;

public static final String DEFAULT_TIMEZONE = "Asia/Tokyo";

// 悪い例 (キャメルケースになっている)

public static final int maxLoginAttempts = 5;このように命名することで、コードを見た瞬間に「これは変更されない固定値だ」と判断できます。

コードの書き方ルール

命名規則と並んで、コード全体の読みやすさを大きく左右するのが、インデントや改行などの「見た目」に関するルールです。

インデントとスペースの使い方

インデントは、コードの階層構造を視覚的に分かりやすくするために不可欠なものです。Javaの世界では、インデントには半角スペース4つを使用するのが最も一般的です。タブ文字は、環境によって表示幅が変わってしまうことがあるため、スペースの使用が推奨されます。

また、演算子(+, -, =, >など)の前後や、カンマ(,)の後には半角スペースを1つ入れると、コードの窮屈さがなくなり、格段に読みやすくなります。

// 良い例 (インデントとスペースが適切)

public int calculate(int a, int b) {

if (a > b) {

int result = (a - b) * 100;

return result;

}

return 0;

}

// 悪い例 (インデントが不揃いで、スペースがない)

public int calculate(int a,int b){

if(a>b){

int result=(a-b)*100;

return result;

}

return 0;

}多くのIDEには、自動でフォーマットしてくれる機能があるので、積極的に活用しましょう。

改行・1行の文字数制限

1行のコードが長すぎると、水平スクロールが必要になり非常に読みにくくなります。そのため、多くのコーディング規約では1行あたりの文字数に上限を設けています。

一般的には80文字から120文字を上限とすることが多いです。この文字数を超えそうな場合は、メソッド呼び出しのドット(.)の前や、カンマ(,)の後など、キリの良い場所で改行します。

// 良い例 (適切な位置で改行されている)

String message = "このメッセージは非常に長いため、"

+ "読みやすさを考慮して改行する必要があります。";

List<String> userNames = Stream.of("suzuki", "tanaka", "sato")

.filter(name -> name.startsWith("s"))

.collect(Collectors.toList());コメントの書き方と注意点

コードには、処理内容を補足するためのコメントを記述できます。しかし、コメントは多ければ良いというものではありません。

良いコメントとは、「何をしているか(What)」ではなく、「なぜそうしているか(Why)」を説明するコメントです。コードを読めば分かるような自明なコメントは、逆にノイズになります。

// 悪いコメント (コードを読めば分かる)

// iを1加算する

i++;

// 良いコメント (なぜこの処理が必要なのか、その背景を説明している)

// パフォーマンス上の理由から、一時的にキャッシュを無効化する

cache.disable();また、メソッドやクラスの概要を説明するためには、Javadocという形式でコメントを書くことが推奨されています。ツールでAPIドキュメントを自動生成できるため、非常に便利です。

Java特有の規約

Java言語ならではの、知っておくべきコーディング規約もいくつか存在します。

パッケージ名の付け方

パッケージ名は、クラスを分類し、管理するためのものです。Javaでは、すべて小文字で記述するのがルールです。

一般的には、所有するドメイン名を逆順にしたものをプレフィックスとして使用します。例えば、example.comというドメインを所有している企業なら、パッケージ名はcom.example.プロジェクト名のようになります。これにより、世界中のJavaパッケージと名前が衝突するのを防いでいるのです。

アノテーションの使い方

アノテーションは、@Overrideや@Deprecatedのように、コードにメタデータ(付加情報)を与える機能です。

特に@Overrideは、スーパークラスのメソッドをオーバーライド(上書き)していることを明示するために、必ず付けるべきアノテーションです。これを付けておけば、もしタイプミスなどで正しくオーバーライドできていない場合に、コンパイラがエラーを教えてくれます。

import文の整理ルール

他のパッケージのクラスを使用する際には、import文を記述します。このimport文にもルールがあります。

まず、アスタリスク(*)を使ったワイルドカードインポート(例: import java.util.*;)は、どのクラスが使われているか不明確になるため、避けるべきです。使用するクラスを一つひとつ明示的にimportしましょう。

また、import文の順序を統一するルールもよく用いられます。例えば、以下のような順序でグループ化し、アルファベット順に並べると、見通しが良くなります。

javaパッケージjavaxパッケージ- 外部ライブラリ(例:

org.springframework) - 自社のパッケージ(例:

com.example)

この整理も、IDEの機能で自動化が可能です。

よく使われるコーディング規約の例

自分でゼロからコーディング規約を作るのは大変です。幸いなことに、世界中の企業やコミュニティが、優れたJavaのコーディング規約を公開しています。これらを参考に、自分のプロジェクトに合わせてカスタマイズするのが現実的なアプローチです。

Google Java Style Guide

Googleが公開しているJavaのコーディング規約です。非常に有名で、多くのモダンなプロジェクトで採用されています。特徴としては、インデントに半角スペース2つを使用する点や、簡潔で一貫性のあるスタイルを重視している点が挙げられます。迷ったら、まずこのガイドラインを参考にすると良いでしょう。

Sun/Oracleの公式ガイドライン

Javaを開発したSun Microsystems(現在はOracle)が公式に提示していたガイドラインです。古くから存在するため、多くのJavaプログラマーにとって馴染み深い、伝統的なスタイルといえます。多くのプロジェクトで、このガイドラインがベースとなっています。

社内規約を作るときのポイント

既存のガイドラインを参考にしつつ、独自の社内規約を作成する際のポイントは3つです。

コーディング規約を守るための工夫

コーディング規約は、作ってドキュメントを眺めるだけでは意味がありません。チーム全員が自然に規約を守れるようにするための「仕組み」作りが重要になります。

チェックツール(Checkstyle, SpotBugs など)

Checkstyleは、コードがコーディング規約に準拠しているかを自動でチェックしてくれるツールです。インデントの数や命名規則などを細かく設定でき、違反があれば警告してくれます。

また、SpotBugsやPMDといった静的解析ツールも便利です。これらは、規約違反だけでなく、潜在的なバグやパフォーマンス上の問題点まで検出してくれます。checkstyleなどのツールをビルドプロセスに組み込むことで、規約違反のコードがリポジトリに混入するのを防げます。

IDE設定で自動フォーマット

IntelliJ IDEAやEclipseといった統合開発環境(IDE)には、コードを自動で整形するフォーマッター機能が備わっています。

プロジェクトで使うコーディング規約をIDEに設定しておけば、ファイルを保存するたびに自動でインデントやスペースが整形されます。これにより、開発者はスタイルのことをほとんど意識せずに、ロジックの実装に集中できるのです。

コードレビュー文化の導入

ツールによる自動チェックは強力ですが、万能ではありません。変数の名前が適切か、ロジックが分かりやすいか、といった設計思想に関わる部分は、やはり人間が判断する必要があります。

そこで重要になるのがコードレビューです。チームの他のメンバーが書いたコードを相互にチェックし、フィードバックを送り合います。コードレビューを文化として根付かせることで、規約の遵守はもちろん、チーム全体のスキルアップにもつながります。レビューでは、単に間違いを指摘するのではなく、「もっとこうしたら良くなるのでは?」と建設的な対話を行う姿勢が大切です。

まとめ

今回は、Javaのコーディング規約について、その必要性から具体的なルール、そして運用方法までを網羅的に解説しました。

コーディング規約は、単なる堅苦しいルールではありません。それは、将来の自分やチームメンバーへの「思いやり」であり、ソフトウェアの品質を長期的に維持するための設計図です。

この記事で紹介した内容を参考に、まずは命名規則やインデントといった基本的な部分から、あなたのコードに取り入れてみてください。一つひとつの小さな積み重ねが、あなたをより優れたJavaプログラマーへと成長させてくれるはずです。きれいなコードは、書いている自分自身の思考も整理してくれます。ぜひ、今日から実践してみてください。