「とりあえずSystem.out.printlnでデバッグしているけど、これで本当にいいのかな…?」

「ログのライブラリは種類が多くて、どれを選べば良いか分からない…」

もしあなたがJavaでの開発経験が少しでもあるなら、一度はこんな風に悩んだことがあるかもしれません。

私も新人時代は、ログの重要性を理解せず、print文をコードに大量に埋め込んでデバッグしていました。その結果、本番環境で原因不明のエラーが発生した際、情報が何もなくて特定に3日もかかった苦い経験があります。

その失敗から一念発起し、ログについて徹底的に学びました。今では、適切なログ設計のおかげで、障害発生時の原因調査は平均30分以内で完了させています。

この記事では、過去の私と同じようにJavaのログ出力で悩んでいるあなたに向けて、以下の内容を分かりやすく解説します。

- なぜ

print文ではダメなのか、ログ出力の本当の重要性 - 定番ライブラリ「Logback」が選ばれる理由と比較

- コピペで使えるLogbackの具体的な設定とサンプルコード

- プロが実践している、保守しやすいログを出力するコツ

この記事を読み終える頃には、あなたはJavaのログ出力に関する迷いがなくなり、自信を持って適切なログを実装できるようになるでしょう。

Javaでログ出力はなぜ重要なのか

システム開発において、ログ出力は地味ながらも非常に重要な役割を担っています。まずは、なぜログ出力が必要なのか、その根本的な理由から見ていきましょう。

print文との違いとは?

開発中に変数の値を確認したいとき、手軽なSystem.out.println()を使いがちです。しかし、これは本格的な開発には向いていません。ログ出力ライブラリと比較すると、主に以下の違いがあります。

| 機能 | System.out.println() | ログ出力ライブラリ |

| 出力のON/OFF | コード修正が必要 | 設定ファイルで変更可能 |

| 出力レベル | なし | 5段階以上で制御可能 |

| 出力先 | コンソールのみ | ファイル、DB、ネットワークなど自由 |

| フォーマット | 毎回指定が必要 | 統一した形式で出力できる |

| パフォーマンス | 低速になる場合がある | 高速化の工夫がされている |

print文は、あくまで一時的なデバッグ用です。本番運用まで見据えたシステムでは、ログ出力ライブラリの利用が必須と言えます。

ログを残すことで得られる3つのメリット

適切にログを残すことで、私たちは大きな恩恵を受けられます。代表的なメリットは次の3つです。

- 問題発生時の迅速な原因特定これが最大のメリットです。エラーが発生した箇所や、その直前のシステムの動きがログに記録されていれば、原因を素早く特定し、修正にとりかかれます。情報がなければ、手探りで調査することになり、解決までに多大な時間を要します。

- システムの動作状況の監視システムの正常な動作を記録することで、「いつ、どの処理が実行されたか」を把握できます。これにより、パフォーマンスのボトルネックを発見したり、ユーザーの利用状況を分析したりするなど、システムの改善に役立つ貴重なデータとなります。

- セキュリティ監査の証跡「誰が、いつ、何をしたか」を記録する監査ログは、不正アクセスや情報漏洩が発生した際の追跡に不可欠です。セキュリティを担保する上で、ログは重要な証拠(エビデンス)の役割を果たします。

システム開発でログが果たす役割

ログは、開発のフェーズから運用・保守のフェーズまで、長期にわたってシステムを支える土台です。開発中はデバッグ情報として、リリース後はシステムの健康状態を監視するカルテとして機能します。

しっかりとしたログ出力の仕組みは、いわばシステムの「ドライブレコーダー」のようなものです。万が一の事故が起きたときに、何が起こったのかを正確に記録してくれている、頼れる存在なのです。

Javaで使われる代表的なログ出力方法

Javaには、ログ出力のためのライブラリがいくつか存在します。ここでは、代表的なものをピックアップし、それぞれの特徴を解説します。

System.out.println() の基本と問題点

前述のとおり、System.out.println()はJavaで最も手軽な標準出力の方法です。

public class PrintExample {

public static void main(String[] args) {

String name = "Taro";

int age = 30;

System.out.println("名前: " + name + ", 年齢: " + age);

}

}このように簡単に使えますが、本番コードに残してしまうと、大量の不要なログが出力され続けてパフォーマンスが低下したり、サーバーのディスク容量を圧迫したりする原因になります。

java.util.logging(JUL)の特徴

java.util.loggingは、Javaの標準ライブラリに含まれているログ機能で、通称JUL(Juliet Uniform Lima)と呼ばれます。

標準機能なので、追加でライブラリを導入する必要がないのが最大のメリットです。しかし、設定が少し分かりにくく、他の高機能なライブラリと比較すると、パフォーマンス面で見劣りする部分があるため、現在では積極的に採用されることは少なくなっています。

Log4j と SLF4J の違い

Javaのログ出力ライブラリを語る上で欠かせないのがLog4jとSLF4Jです。この2つの違いを理解することが、モダンなログ実装への第一歩です。

プログラムコードではSLF4Jの作法に沿ってログ出力を記述します。そして、実際にログを動かすライブラリとしてLog4jや後述するLogbackなどを裏側で組み合わせるのです。

この仕組みにより、将来的に「Logbackから別のライブラリに乗り換えたい!」となった場合でも、プログラムコードを修正することなく、設定の変更だけで対応できるという大きなメリットがあります。

Logback の人気が高い理由

現在、Javaのログ出力ライブラリで最も人気があり、デファクトスタンダード(事実上の標準)となっているのがLogbackです。

Logbackは、Log4jの開発者がその後継として開発したライブラリで、主に以下の理由から高い支持を得ています。

これからJavaでログ出力を始めるなら、「SLF4J + Logback」の組み合わせが最もおすすめの選択肢です。

Logbackを使ったログ出力の基本設定

それでは、実際にLogbackを使ってログを出力するための設定方法を見ていきましょう。設定はlogback.xmlという名前のファイルに記述するのが一般的です。

logback.xml の設定例

まずは、コンソールにログを出力する最も基本的な設定例です。このファイルをクラスパスの通った場所(例: src/main/resources)に配置します。

<configuration>

<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">

<encoder>

<pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>

</encoder>

</appender>

<root level="debug">

<appender-ref ref="STDOUT" />

</root>

</configuration>この設定では、「全てのLogger」(root)に対して、「debugレベル以上」のログを、「STDOUT」という名前で定義した設定(コンソール出力)で出力するように指定しています。

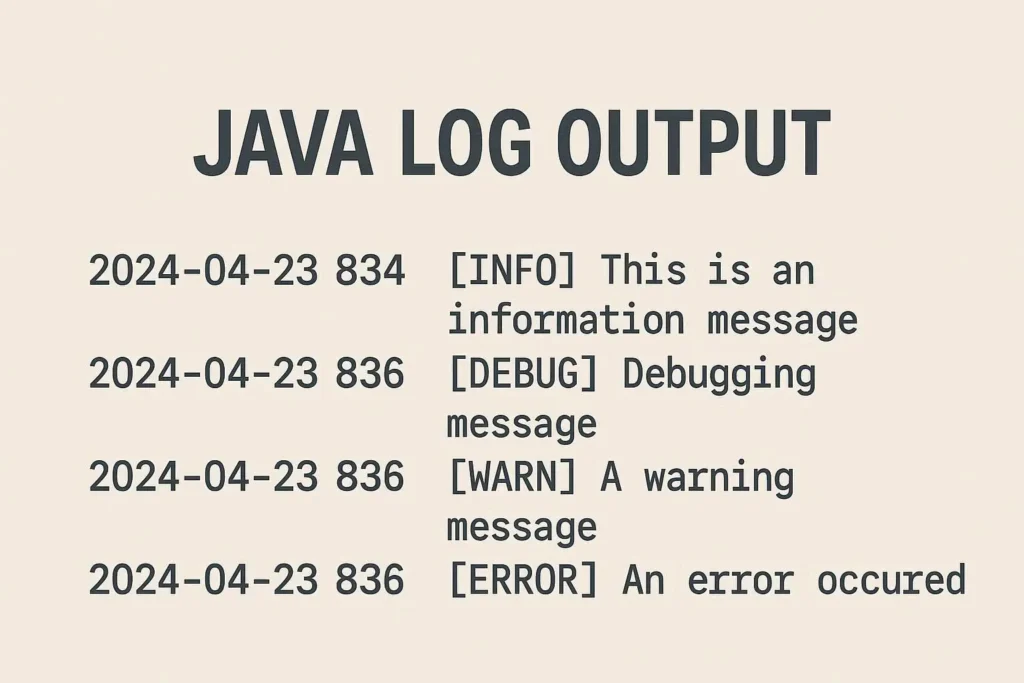

ログレベル(TRACE / DEBUG / INFO / WARN / ERROR)の使い分け

Logbackでは、ログの重要度に応じてレベルを使い分けることが重要です。レベルが低い順に並べると以下のようになります。

| レベル | 内容 | 用途の例 |

| TRACE | 最も詳細な情報 | メソッドの入り口と出口など、処理の流れを追跡したいとき |

| DEBUG | 開発時のデバッグ情報 | 変数の値やSQLの実行クエリなど、開発中にのみ見たい情報 |

| INFO | システムの正常な動作 | 処理の開始・終了、重要なイベントの発生など、通常運用で確認したい情報 |

| WARN | 警告(すぐに問題にはならない) | 非推奨のAPIが使われた、設定ファイルが見つからないがデフォルト値で続行するなど |

| ERROR | 予期せぬエラー | 例外が発生した、処理が異常終了したなど、対応が必要な問題 |

設定ファイルで指定したレベル(例: level="info")以上のログのみが出力されます。つまり、本番環境ではINFOに設定しておき、開発中だけDEBUGに切り替える、といった運用が可能です。

コンソール出力とファイル出力の切り替え方

ログをファイルに保存するには、FileAppenderを使います。コンソール出力に加えて、ファイルにも出力する設定例は以下のようになります。

<configuration>

<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">

<encoder>

<pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>

</encoder>

</appender>

<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">

<file>my-app.log</file> <encoder>

<pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>

</encoder>

</appender>

<root level="info">

<appender-ref ref="STDOUT" />

<appender-ref ref="FILE" />

</root>

</configuration><root>タグの中に<appender-ref ref="FILE" />を追加するだけで、コンソールとファイルの両方に出力できるようになります。

実践!ログ出力のサンプルコード

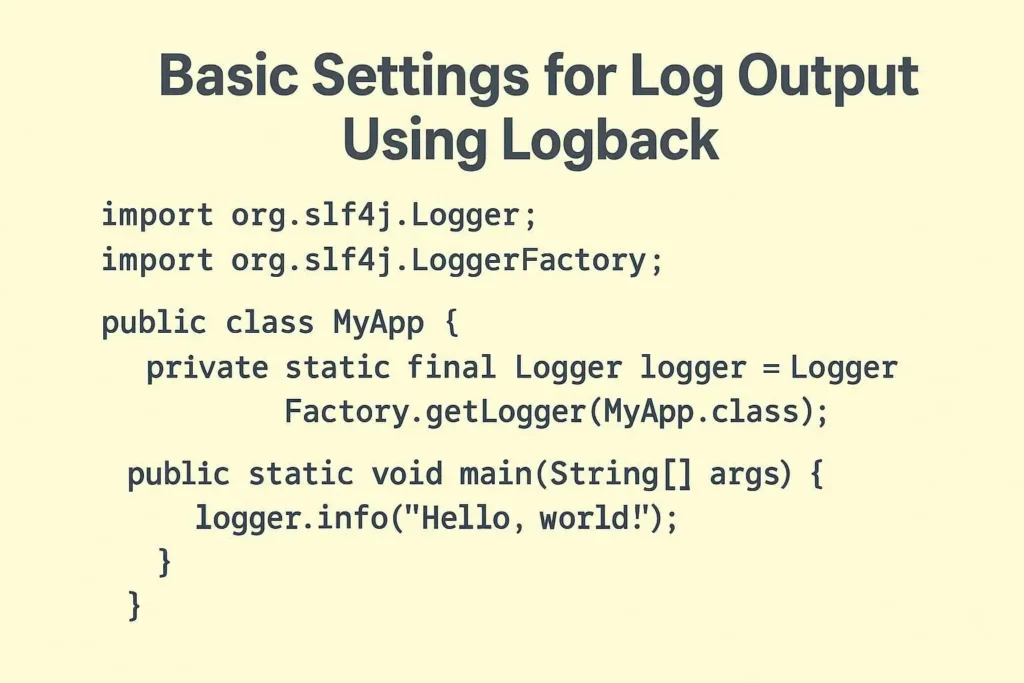

設定が完了したら、次はJavaのコードから実際にログを出力してみましょう。

簡単なログ出力プログラム例

SLF4JとLogbackを使った基本的なプログラムです。

import org.slf4j.Logger;

import org.slf4j.LoggerFactory;

public class SimpleLogExample {

// Loggerインスタンスを取得

private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SimpleLogExample.class);

public static void main(String[] args) {

logger.info("プログラムを開始します。");

logger.debug("これはデバッグメッセージです。 name={}", "Taro");

try {

int result = 10 / 0;

} catch (Exception e) {

logger.error("計算中にエラーが発生しました。", e);

}

logger.info("プログラムを終了します。");

}

}このコードでは、LoggerFactory.getLogger()でLoggerインスタンスを取得しています。メッセージ内に {} を使うと、第2引数以降の値で置換してくれるため、文字列連結よりも効率的です。

パッケージ構成に合わせたLogger設定方法

getLogger()の引数にクラスを渡す(SimpleLogExample.class)のが一般的です。これにより、logback.xmlでパッケージごとにログレベルを細かく制御できます。

例えば、「com.example.serviceパッケージ配下だけ、もっと詳細なdebugレベルのログを見たい」という場合は、以下のように設定を追加します。

<logger name="com.example.service" level="debug" />

<root level="info">

<appender-ref ref="STDOUT" />

</root>このように設定すると、他のパッケージはinfoレベルのまま、com.example.serviceパッケージ内のクラスから出力されるログだけがdebugレベルまで出力されるようになります。

例外発生時のログの書き方

例外が発生した際は、必ずスタックトレースも一緒に出力するように心がけてください。スタックトレースは、エラーが発生するまでのメソッド呼び出し履歴であり、原因究明のための最も重要な手がかりです。

悪い例:

// メッセージしか出力されず、どこでエラーが起きたか分からない

logger.error("エラーが発生しました: " + e.getMessage());良い例:

// 第2引数にExceptionオブジェクトを渡すことで、スタックトレースも出力される

logger.error("エラーが発生しました。", e);この小さな違いが、障害対応のスピードを大きく左右します。

ログ出力でよくあるミスとベストプラクティス

最後に、ログ出力を実践する上で陥りがちなミスと、より良いログにするためのベストプラクティスを紹介します。

ログレベルの誤用(INFOで全部出す問題)

初心者にありがちなのが、とりあえず全てのログをINFOレベルで出力してしまうことです。これをやってしまうと、本番環境でシステムの動作ログが大量に出力され、本当に重要な警告(WARN)やエラー(ERROR)のログが埋もれてしまいます。

「これは正常動作の情報か?」「開発中にだけ見たい情報か?」を常に意識し、ログレベルを適切に使い分けることが、読みやすいログへの第一歩です。

個人情報を出力してしまうリスク

ログには、ユーザーのパスワード、クレジットカード番号、マイナンバーといった機密情報や個人情報を絶対に出力してはいけません。万が一ログファイルが流出した際に、重大な情報漏洩インシデントにつながります。

ユーザー情報を扱うオブジェクトをそのままログに出力するような実装は避け、必要な情報だけを抜き出すか、マスキング処理を施すなどの配慮が不可欠です。

運用で読みやすいログフォーマットの工夫

ログは、人間が読むだけでなく、ツールで集計・分析することも多いです。そのため、一貫性のあるフォーマットで出力することが重要になります。

logback.xmlの<pattern>を工夫して、最低でも以下の情報を含めることをお勧めします。

- タイムスタンプ:

%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} - ログレベル:

%-5level - スレッド名:

[%thread] - Logger名(クラス名):

%logger{36} - メッセージ:

%msg%n

近年では、ログをJSON形式で出力し、KibanaやSplunkといったツールで可視化・分析する手法も主流になっています。

まとめ:ログ出力を制する者が開発を制す

今回は、Javaのログ出力の重要性から、定番ライブラリ「SLF4J + Logback」を使った具体的な実践方法までを解説しました。

ログ設計を最初に考える重要性

良いシステム開発は、良いログ設計から始まります。後から付け足すのではなく、開発の初期段階で「どのような情報を」「どのレベルで」「どこに出力するか」を決めておくことで、開発効率とシステムの保守性は格段に向上します。

「とりあえず動けばいい」から一歩進んで、「運用しやすいコード」を書く意識を持つことが、エンジニアとしての成長につながります。

おすすめのライブラリと運用Tips

結論として、これからJavaでログを扱うなら「SLF4J + Logback」の組み合わせを選んでおけば間違いありません。

そして、ただログを出すだけでなく、

- 定期的にログの量や内容を見直す

- ERRORレベルのログが出力されたら通知する仕組みを作る

といった運用面の工夫を取り入れることで、より堅牢なシステムを構築できるでしょう。