「あれ、データベースにデータが登録されていない…」「更新したはずなのに、一部しか変わっていない…」

Javaで開発をしていると、こんな経験はありませんか?私自身、駆け出しの頃にデータの不整合で頭を抱えたことが何度もあります。特に、ユーザーの購入処理や在庫管理など、お金が絡むシステムで中途半端なデータが残ってしまうのは、絶対に避けなければなりません。

この問題の多くは、「トランザクション」を正しく理解していないことが原因です。過去にトランザクションの考慮漏れで、深夜に緊急対応をした苦い経験から、その重要性を痛感しました。

この記事は、過去の私と同じようにJavaのトランザクションで悩んでいる方に向けて書きました。

この記事を読めば、以下の内容がわかります。

- Javaにおけるトランザクションの基本的な仕組み

- JDBCやSpring Frameworkを使った具体的な実装方法

- よくある失敗例と、それを未然に防ぐための対策

Javaのトランザクションをマスターして、データの整合性を保つ堅牢なアプリケーションを開発しましょう。

Javaのトランザクションとは?基本の仕組みをわかりやすく解説

Javaのトランザクションは、一言でいうと「関連する一連の処理を、すべて成功させるか、すべて失敗させるか、どちらかに保証する仕組み」です。途中で処理が失敗した場合、処理が開始される前の状態にきれいに戻してくれます。

トランザクションの定義と役割

例えば、銀行の振り込み処理を考えてみましょう。

- Aさんの口座から10,000円を引き出す

- Bさんの口座に10,000円を入金する

この2つの処理は、必ずセットで成功しなければなりません。もし1の処理は成功したのに、2の処理でシステムエラーが発生したらどうなるでしょうか。Aさんの口座から10,000円が消え、Bさんの口座には入金されない、という最悪の事態が発生します。

このような事態を防ぐのがトランザクションの役割です。「Aさんの出金」と「Bさんの入金」を1つのトランザクションとしてまとめることで、どちらかの処理が失敗すれば、両方の処理がなかったことになります。これにより、データの整合性が保たれるのです。

データベースとの関係

Javaにおけるトランザクションは、多くの場合、データベース(DB)と密接に関連しています。データベースを操作する言語であるSQLには、トランザクションを制御するための命令があります。

- COMMIT(コミット): トランザクション内のすべての処理を確定させる命令。

- ROLLBACK(ロールバック): トランザクション内のすべての処理を取り消し、開始前の状態に戻す命令。

Javaのプログラムは、これらの命令を適切なタイミングでデータベースに送ることで、トランザクションを管理しているのです。

ACID特性(Atomicity/Consistency/Isolation/Durability)とは

信頼性の高いトランザクション処理を実現するために、満たすべき4つの性質があり、それぞれの頭文字をとって「ACID特性」と呼ばれています。

| 特性 | 英語 | 意味 |

| 原子性 (A) | Atomicity | トランザクション内の処理が「すべて実行される」か「一つも実行されない」かのどちらかであることが保証される。 |

| 一貫性 (C) | Consistency | トランザクションの前後で、データの整合性が保たれていることが保証される。 |

| 独立性 (I) | Isolation | 複数のトランザクションを同時に実行しても、互いに影響を与えず、あたかも一つずつ順番に実行されているかのように見えることが保証される。 |

| 永続性 (D) | Durability | 正常に完了したトランザクションの結果は、システム障害が発生しても失われないことが保証される。 |

これらの特性があるおかげで、私たちは安心してデータの更新処理をシステムに任せられるのです。

Javaでトランザクションを扱う方法

Javaでトランザクションを実装する方法はいくつかありますが、ここでは代表的な2つの方法を紹介します。

JDBCでのトランザクション管理(commitとrollback)

JDBC(Java Database Connectivity)は、Javaからデータベースに接続するための標準APIです。JDBCを使うと、トランザクションを細かく手動で制御できます。

基本的な流れは以下の通りです。

- 自動コミットモードを無効にする (

con.setAutoCommit(false);) - 一連のSQL処理を実行する

- すべての処理が成功したら、コミットする (

con.commit();) - 処理中に例外が発生したら、ロールバックする (

con.rollback();)

手動での管理は柔軟性が高い反面、try-catch-finally句を使った定型的なコードが増え、記述が煩雑になりやすいデメリットもあります。

Spring Frameworkでのトランザクション制御

現代のJava開発で主流となっているのが、Spring Framework(特にSpring Boot)を使ったトランザクション管理です。Springを使うと、JDBCで必要だった煩雑なコードの多くをフレームワークが肩代わりしてくれます。

Springは「宣言的トランザクション管理」という仕組みを提供しており、開発者はビジネスロジックに集中できるのが大きなメリットです。

アノテーション(@Transactional)の使い方と注意点

Springで最も手軽にトランザクションを実装する方法が、@Transactionalアノテーションです。このアノテーションをトランザクション管理したいメソッドに付与するだけで、フレームワークが自動でトランザクションの開始からコミット、ロールバックまでを制御してくれます。

@Service

public class UserService {

@Autowired

private UserRepository userRepository;

@Transactional

public void createUser(User user) {

// このメソッド内の処理はすべて1つのトランザクションになる

userRepository.save(user);

}

}非常に便利な@Transactionalですが、いくつか注意点があります。

Javaトランザクションの種類とスコープ

トランザクションには、その適用範囲や管理方法によっていくつかの種類が存在します。

ローカルトランザクションとグローバルトランザクションの違い

- ローカルトランザクション: 1つのデータベースリソース内でのみ有効なトランザクションです。これまで説明してきたJDBCやSpringの基本的なトランザクションは、このローカルトランザクションにあたります。

- グローバルトランザクション: 複数のデータベースや、メッセージキューなど、複数のリソースをまたいでトランザクションを管理する仕組みです。分散トランザクションとも呼ばれます。

通常、アプリケーション開発ではローカルトランザクションで十分なケースがほとんどです。

プログラマティックトランザクションとデクララティブトランザクション

- プログラマティックトランザクション: JDBCの例のように、

commit()やrollback()をコード内に明示的に記述する方法です。 - デクララティブトランザクション: Springの

@Transactionalのように、アノテーションや設定ファイルでトランザクションを宣言する方法です。コードとトランザクション設定を分離できるため、可読性や保守性が向上します。

特別な理由がない限り、可読性の高いデクララティブトランザクションを選択するのが一般的です。

分散トランザクション(JTA)の概要

分散トランザクションを実現するためのJava標準仕様がJTA(Java Transaction API)です。例えば、「データベースAに注文情報を登録し、データベースBの在庫情報を更新し、メッセージキューCに配送指示を送る」という一連の処理を、1つのトランザクションとして扱いたい場合などに利用されます。

実装は複雑になりますが、大規模なエンタープライズシステムでは必須の技術です。

トランザクション制御でよくある失敗と対策

ここでは、Javaのトランザクション制御で初心者が陥りやすい失敗とその対策を解説します。

トランザクションがコミットされない原因

例外処理とロールバックの関係

最も多い失敗が、例外処理とロールバックの関係の誤解です。

@Transactional

public void updateUser(User user) {

try {

// 何らかのDB更新処理

update(user);

} catch (Exception e) {

// 例外を握りつぶしてしまうとロールバックされない!

log.error("エラーが発生しました", e);

}

}このコードでは、updateメソッドでRuntimeExceptionが発生しても、catchブロックで例外が捕捉されてしまうため、updateUserメソッドは正常に終了したとみなされます。結果として、Springはロールバックを行わず、中途半端なデータがコミットされてしまう可能性があるのです。

例外を捕捉した場合は、再度RuntimeExceptionをスローするか、TransactionAspectSupport.currentTransactionStatus().setRollbackOnly();を呼び出して明示的にロールバック対象に設定する必要があります。

複数DBを扱う場合の注意点

1つのアプリケーションで複数のデータベースに接続する場合、注意が必要です。それぞれのデータベース接続ごとにトランザクションが管理されるため、単一の@Transactionalでは両方のデータベースをまたいだトランザクション制御はできません。

この場合は、JTAを利用した分散トランザクションを検討するか、各データベースへの処理を別々のトランザクションメソッドに分割するなどの設計上の工夫が求められます。

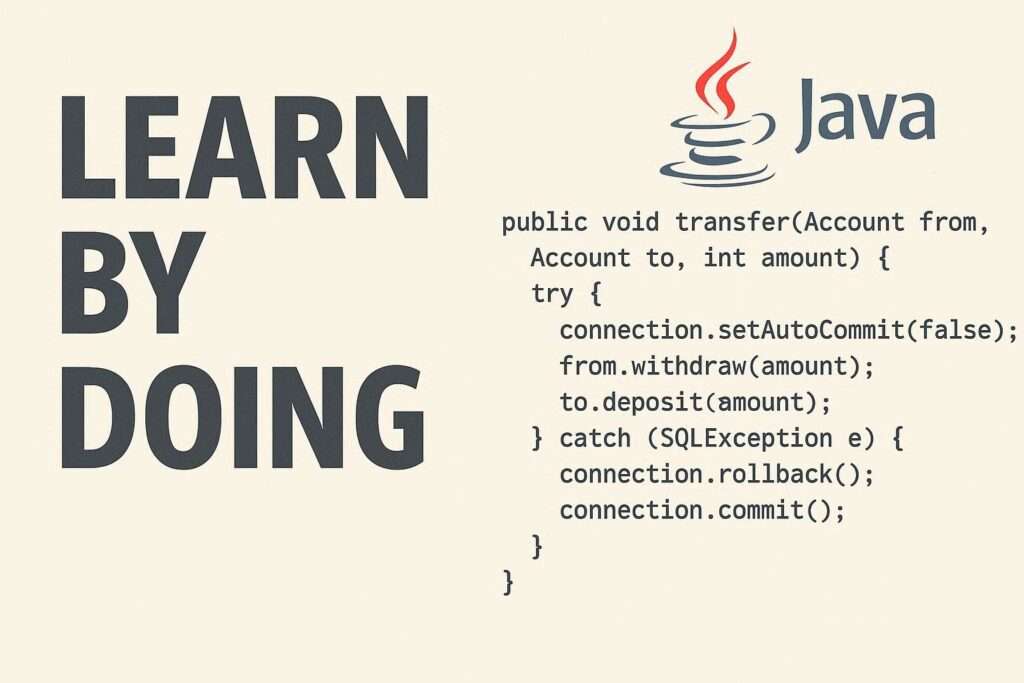

実践で学ぶ!Javaトランザクションのサンプルコード

ここでは、具体的なサンプルコードを見ていきましょう。

JDBCを使った基本的なトランザクション処理例

Connection conn = null;

PreparedStatement pstmt1 = null;

PreparedStatement pstmt2 = null;

try {

// 1. 接続の取得と自動コミットの無効化

conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mydb", "user", "password");

conn.setAutoCommit(false);

// 2. 処理1: 口座Aから残高を減らす

String sql1 = "UPDATE accounts SET balance = balance - 10000 WHERE id = 'A'";

pstmt1 = conn.prepareStatement(sql1);

pstmt1.executeUpdate();

// 3. 処理2: 口座Bに残高を増やす

String sql2 = "UPDATE accounts SET balance = balance + 10000 WHERE id = 'B'";

pstmt2 = conn.prepareStatement(sql2);

pstmt2.executeUpdate();

// 4. すべて成功したらコミット

conn.commit();

System.out.println("処理が正常に完了しました。");

} catch (SQLException e) {

// 5. 例外発生時はロールバック

if (conn != null) {

try {

conn.rollback();

System.out.println("エラーが発生したため、処理をロールバックしました。");

} catch (SQLException ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

e.printStackTrace();

} finally {

// 6. リソースの解放

if (pstmt1 != null) pstmt1.close();

if (pstmt2 != null) pstmt2.close();

if (conn != null) conn.close();

}Spring Bootでの@Transactional実装例

JDBCの例と比較すると、コードが非常にシンプルになるのがわかります。

// Serviceクラス

@Service

public class TransferService {

@Autowired

private AccountRepository accountRepository;

@Transactional

public void transfer(String fromAccountId, String toAccountId, int amount) {

// 口座Aから残高を減らす

accountRepository.withdraw(fromAccountId, amount);

// ★ここでエラーが発生すると、withdrawの処理もロールバックされる

if (true) {

throw new RuntimeException("システムエラーが発生しました");

}

// 口座Bに残高を増やす

accountRepository.deposit(toAccountId, amount);

}

}transferメソッドに@Transactionalが付いているため、メソッド内でRuntimeExceptionが発生すると、それまでに行ったDB操作(この場合はwithdraw)は自動的にロールバックされます。

失敗時にrollbackを自動化する設定例

特定のチェック例外が発生した場合にもロールバックさせたい場合は、rollbackFor属性を指定します。

@Service

public class OrderService {

@Autowired

private ProductRepository productRepository;

// 在庫不足例外(チェック例外)でもロールバックさせる

@Transactional(rollbackFor = StockShortageException.class)

public void placeOrder(long productId, int quantity) throws StockShortageException {

// 在庫チェック

Product product = productRepository.findById(productId);

if (product.getStock() < quantity) {

throw new StockShortageException("在庫が不足しています。");

}

// 在庫を減らす処理...

productRepository.decreaseStock(productId, quantity);

}

}トランザクション設計のベストプラクティス

最後に、効果的なトランザクション設計のためのポイントを紹介します。

ビジネスロジックとトランザクション境界の設計

トランザクションの範囲(境界)は、どこからどこまでにすれば良いのでしょうか。原則として、「一連のまとまりとして意味のあるビジネスロジック」を1つのトランザクション単位とします。

例えば、「ユーザー登録」であれば、usersテーブルへのインサートと、profilesテーブルへのインサートを1つのトランザクションにまとめるべきです。

また、トランザクションはなるべく短く保つことが重要です。トランザクションが長いと、データベースのロック時間が長くなり、他の処理のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

パフォーマンスと整合性のバランスを取る方法

トランザクションには「分離レベル(Isolation Level)」という設定があります。これは、複数のトランザクションを同時に実行した際の、データの独立性をどのレベルで保証するかを定義するものです。

分離レベルを高くするとデータの整合性は強固になりますが、その分ロックが厳しくなりパフォーマンスが低下する傾向があります。一般的には、SpringのデフォルトであるREAD_COMMITTEDで十分なケースが多いですが、システムの要件に応じて適切な分離レベルを選択することが大切です。

テスト時にトランザクションを扱うポイント

Springでは、テストコードに@Transactionalを付与すると、テストメソッドの実行後に自動でデータがロールバックされる便利な機能があります。

@SpringBootTest

@Transactional // テスト後のデータを自動でロールバック

class UserServiceTest {

@Autowired

private UserService userService;

@Test

void testCreateUser() {

// テスト用のユーザーを作成

User newUser = new User("test-user");

userService.createUser(newUser);

// DBに登録されたか検証...

}

// このメソッドが終了すると、登録したユーザーデータは自動で削除される

}この機能を使えば、テストのたびにテストデータをクリーンアップする手間が省け、効率的にテストを実施できます。

まとめ|Javaのトランザクションを理解して堅牢なアプリを作ろう

今回は、Javaにおけるトランザクションの基本から実践的な使い方、そしてよくある失敗例までを解説しました。

本記事で学んだポイントの振り返り

- トランザクションは、一連の処理の整合性を保つための重要な仕組みである。

- 基本となる性質は「ACID特性」(原子性、一貫性、独立性、永続性)。

- Javaでは主にJDBCやSpring Frameworkを使って実装する。

- Springの

@Transactionalは非常に強力だが、ロールバックの条件など注意点も存在する。 - トランザクションの範囲はビジネスロジックの単位で設計し、短く保つことが理想。

初心者がつまずきやすい部分と学習のコツ

初心者が最もつまずきやすいのは、やはり「@Transactionalを付けたのにロールバックされない」という問題でしょう。この原因のほとんどは、例外処理の誤解や、アノテーションが適用されない呼び出し方をしていることにあります。

学習のコツは、実際に簡単なサンプルコードを書き、デバッガで動きを追いながら「どのタイミングで例外が投げられ」「どの時点でロールバック処理が呼ばれるのか」を自分の目で確認することです。