「Javaのコードレビューに時間がかかりすぎる…」「もっと早い段階でバグを見つけたい」「チーム内のコーディングスタイルを統一したい」

Javaでの開発経験が5年ほどになる私も、以前は同じ悩みを抱えていました。特にチーム開発では、メンバーそれぞれの癖がコードに現れ、レビューでの指摘事項が毎回同じような内容になることもしばしば。このレビューコストを何とか削減し、もっと本質的な議論に時間を使えないかと考えていたときに出会ったのが「Java 静的解析ツール」です。

静的解析ツールを導入した結果、単純なコーディング規約違反は激減し、潜在的なバグもビルドの段階で検出できるようになりました。結果として、チーム全体の開発効率とコード品質が大きく向上したのです。

この記事では、そんな私の経験も踏まえ、Javaの静的解析ツールについて知りたい方に向けて、以下の内容を分かりやすく解説します。

- Java静的解析ツールの基本的な仕組みとメリット

- 代表的な4つのJava静的解析ツールの特徴と使い方

- MavenやCI/CDツールとの連携方法

- ツールを効果的に活用するためのポイントと注意点

この記事を読めば、あなたのJavaプロジェクトに最適な静的解析ツールを見つけ、品質改善を効率的に進めるための具体的な方法が分かります。

Javaの静的解析ツールとは

Javaの静的解析ツールは、ソースコードを実行することなく、その内容を分析して問題点や改善点を洗い出してくれるツールです。プログラムを実行して動作を確認する「動的解析」とは対照的に、コードが書かれたその場で問題を特定できるのが大きな特徴になります。

静的解析の基本的な仕組み

静的解析ツールは、あらかじめ定義されたルールセットに沿ってソースコードを一行ずつチェックしていきます。

例えば、「使われていない変数がある」「Nullの可能性があるオブジェクトを操作しようとしている」といった、プログラムのバクにつながる可能性のある箇所を機械的に探し出す仕組みです。

開発者本人では気づきにくい細かなミスや、将来的な問題の火種を早期に発見できます。

コンパイル時と実行時の違い

プログラムのエラーには、大きく分けて「コンパイルエラー」と「実行時エラー」の2種類があります。

- コンパイルエラー: 文法的な誤りなど、プログラムをビルドする段階で発見されるエラーです。これはコンパイラが教えてくれます。

- 実行時エラー: プログラムを実行して初めて表面化するエラーです。例えば、特定の操作をしたときに発生する

NullPointerExceptionなどが該当します。

静的解析は、主にコンパイルエラーにはならないものの、実行時エラーを引き起こす可能性のある「潜在的なバグ」を、コンパイルよりも前の段階で見つけ出す役割を担っています。

静的解析で発見できるエラーや問題点

Javaの静的解析ツールが発見してくれるのは、単純な文法ミスだけではありません。具体的には、以下のような多岐にわたる問題点を検出可能です。

- コーディング規約違反: 「クラス名は大文字で始める」「1行の文字数は120文字まで」といったチームで定めたルールからの逸脱。

- 潜在的なバグ:

nullを返す可能性のあるメソッドの戻り値をチェックせずに使っている箇所や、リソースの解放漏れなど。 - パフォーマンスのボトルネック: ループの中で毎回オブジェクトを生成しているなど、処理速度に影響を与えかねない非効率なコード。

- 複雑すぎるコード: 分岐が多すぎて理解しにくいメソッド(高循環的複雑度)や、重複しているコードブロック(コピー&ペーストコード)。

- セキュリティの脆弱性: SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングの原因となりうる危険なコードパターン。

これらの問題を開発の早い段階で特定し修正することで、手戻りを減らし、アプリケーション全体の品質を高められます。

Javaで使われる代表的な静的解析ツール

ここでは、Java開発の現場で広く利用されている、代表的な4つの静的解析ツールを紹介します。それぞれに得意分野があるため、プロジェクトの目的に合わせて選ぶことが大切です。

Checkstyleの特徴と使い方

Checkstyleは、コーディング規約の遵守に特化したJava静的解析ツールです。インデントのスタイル、命名規則、コメントの書き方など、コードの「見た目」を統一するのに非常に役立ちます。

Google Java Style GuideやSun Code Conventionsといった標準的なルールセットが用意されているほか、プロジェクト独自のルールをXMLファイルで細かく定義することも可能です。チーム開発でコードの書き方を統一し、可読性を高めたい場合に最初に導入を検討したいツールといえるでしょう。

Mavenで利用する場合、pom.xmlに以下のようにプラグインを追加するだけで簡単に導入できます。

<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>

<artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>

<version>3.3.1</version>

<configuration>

<configLocation>google_checks.xml</configLocation>

</configuration>

</plugin>PMDによるコード品質チェック

PMDは、Checkstyleよりも一歩踏み込んで、バグにつながる可能性のあるコードや非効率なコードを発見することを得意とするJava静的解析ツールです。

例えば、以下のような問題点を検出できます。

- 空の

try-catchブロック - 使われていないローカル変数やプライベートメソッド

- 重複したコード(コピー&ペーストの検出)

- 複雑すぎるif文やfor文

PMDは、コーディング規約だけでなく、コードの構造的な問題点にまで切り込み、より堅牢なプログラムを作るための手助けをしてくれます。

SpotBugs(FindBugs)のバグ検出機能

SpotBugsは、オープンソースの静的解析ツールFindBugsの後継プロジェクトです。このツールの最大の特徴は、ソースコードではなくコンパイル後のバイトコードを解析する点にあります。

ソースコードレベルでは発見が難しい、以下のような厄介なバグパターンを高い精度で検出可能です。

- 常に

nullになるポインタへのアクセス (NullPointerExceptionの原因) - 間違った型へのキャスト

- 無限再帰ループ

equals()メソッドの実装ミス

コンパイラが見逃してしまうような、実行時に深刻な問題を引き起こすバグを未然に防ぐための強力なツールです。FindBugsからSpotBugsへの移行も簡単なので、まだFindBugsを使っている方はアップデートをおすすめします。

SonarQubeによる継続的なコードレビュー

SonarQubeは、これまで紹介したような単体の静的解析ツールとは少し毛色が異なります。Checkstyle, PMD, SpotBugsなどの解析エンジンを内包し、コードの品質を継続的に測定・可視化するためのプラットフォームです。

解析結果をWebブラウザ上のダッシュボードで一元管理し、コードの「健康状態」をグラフや数値で分かりやすく表示してくれます。

- バグ、脆弱性、コードの匂い(Code Smells)の数を表示

- コードの重複率やカバレッジをグラフ化

- 新しいコードの問題点だけをハイライト(Clean as You Code)

CI/CDツールと連携させることで、コードがリポジトリにプッシュされるたびに自動で解析が走り、品質の劣化を常に監視できます。大規模なプロジェクトや、長期的にコード品質を管理していきたい場合に非常に有効なソリューションです。

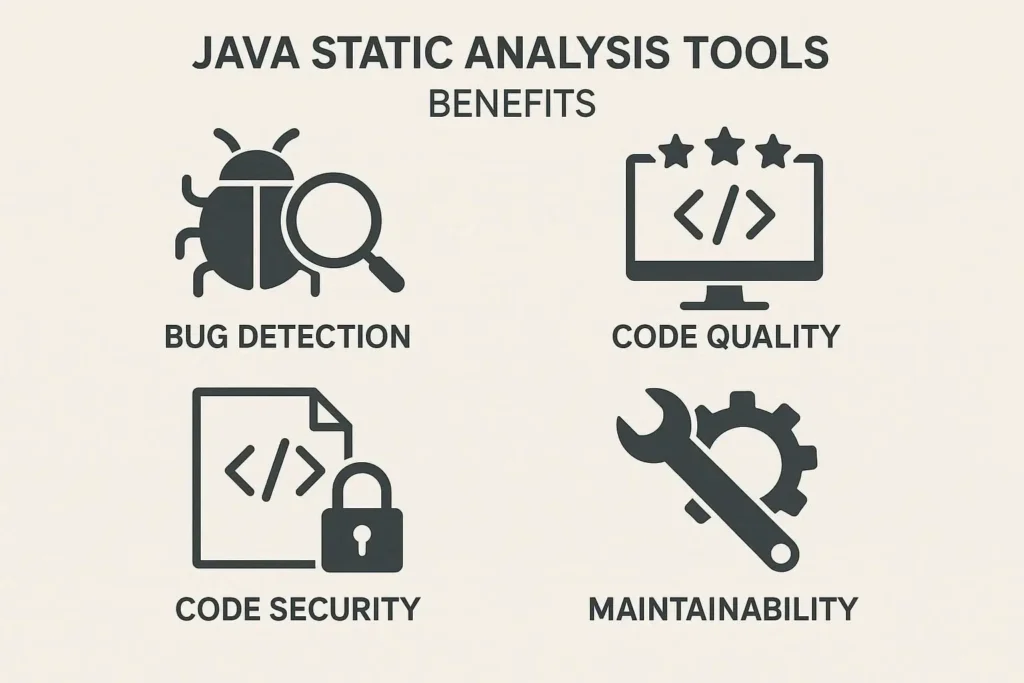

Javaの静的解析ツールを導入するメリット

静的解析ツールを導入することは、単にバグを減らすだけでなく、開発プロセス全体に多くの良い影響をもたらします。

コードの品質向上とバグ削減

最大のメリットは、やはりコード品質の向上とバグの削減です。

開発者が気づきにくい潜在的なバグや設計上の問題点をツールが自動で指摘してくれるため、リリース後の不具合を大幅に減らすことができます。バグの修正は、発見が遅れるほどコストが増大するため、開発の初期段階で問題を潰せる効果は計り知れません。

チーム開発での統一ルール作り

チームで開発を進めていると、どうしても人によってコードの書き方にばらつきが出てしまいがちです。

静的解析ツールを導入し、共通のルールセットを適用することで、コーディングスタイルを強制的に統一できます。

他人のコードを読む際のストレスが減り、コードレビューも「スタイル」に関する指摘ではなく、「ロジック」に関する本質的な議論に集中できるようになるのです。

メンテナンス性・拡張性の確保

静的解析ツールは、複雑すぎるメソッドや重複コードなど、将来の「技術的負債」につながるコードを警告してくれます。

これらの指摘に従ってリファクタリングを行うことで、コードはシンプルで理解しやすい状態に保たれます。結果として、将来の機能追加や仕様変更に強い、メンテナンス性や拡張性の高いアプリケーションを維持することにつながります。

Java静的解析ツールの導入方法

静的解析ツールは、ビルドツールやCI/CDツール、IDEと連携させることで、その効果を最大限に発揮します。

MavenやGradleとの連携方法

Javaプロジェクトで広く使われているビルドツールであるMavenやGradleには、各種静的解析ツールを実行するためのプラグインが用意されています。

例えば、Mavenのpom.xmlにCheckstyleやSpotBugsのプラグイン設定を記述しておけば、mvn verifyのようなコマンドを実行するだけで、ビルドプロセスの一部として自動的にコード解析が実行されます。

<build>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>

<artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>

<version>3.3.1</version>

<executions>

<execution>

<id>validate</id>

<phase>validate</phase>

<goals>

<goal>check</goal>

</goals>

</execution>

</executions>

</plugin>

<plugin>

<groupId>com.github.spotbugs</groupId>

<artifactId>spotbugs-maven-plugin</artifactId>

<version>4.8.3.1</version>

<executions>

<execution>

<goals>

<goal>check</goal>

</goals>

</execution>

</executions>

</plugin>

</plugins>

</build>このように設定すれば、規約違反やバグがある場合にビルドが失敗するため、問題のあるコードがリポジトリにマージされるのを防げます。

CI/CDパイプラインへの組み込み

JenkinsやGitHub Actions、GitLab CI/CDといったCI/CDツールに静的解析を組み込むことは、現代の開発プロセスにおいて不可欠です。

プルリクエストが作成されたタイミングで静的解析を自動実行し、問題があればマージをブロックするような設定が可能です。

コードレビューの前に機械的なチェックが完了し、レビュワーはより高度な内容に集中できます。SonarQubeと連携させれば、解析結果をプルリクエスト上にコメントとして通知することもできます。

IDE(Eclipse・IntelliJ)での利用

EclipseやIntelliJ IDEAには、CheckstyleやSpotBugsといったツールをプラグインとして導入できます。プラグインを導入すると、コードを書いている最中にリアルタイムで問題点を指摘してくれるようになります。

エディタ上で問題箇所に波線が表示され、カーソルを合わせると警告内容を確認できるため、開発者は問題を即座に認識し、修正できます。このフィードバックの速さが、品質の高いコードを効率的に書く上で非常に重要です。

Java静的解析ツールを効果的に活用するポイント

ツールをただ導入するだけでは、かえって開発の妨げになることもあります。効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

チェックルールのカスタマイズ

ツールが提供するデフォルトのルールセットは、非常に厳しい場合があります。プロジェクトの初期段階で全てのルールを適用すると、警告が大量に発生してしまい、開発者のモチベーションを下げかねません。

まずは、プロジェクトの特性やチームのスキルレベルに合わせて、チェックするルールをカスタマイズすることが重要です。「致命的なバグにつながるルール」から優先的に有効にし、徐々に適用範囲を広げていくのが良いでしょう。

警告レベルの調整と対応の優先度

静的解析の警告には、通常「Error」「Warning」「Info」のようなレベルが設定されています。すべての警告に同じように対応しようとすると、時間がいくらあっても足りません。

チーム内で「Errorレベルの警告はビルドを失敗させる」「Warningレベルは次のスプリントで対応する」のように、警告レベルに応じた対応の優先度を明確に決めておくことが、スムーズな運用の鍵となります。

チームで運用ルールを決める重要性

静的解析ツールは、チーム全員で同じルールを守ってこそ真価を発揮します。

- いつ解析を実行するのか(コミット時? プルリクエスト作成時?)

- 発生した警告は誰が、いつまでに修正する責任を持つのか

- どうしてもルールを無視したい場合の対処法(特定の警告を抑制するアノテーションの使用など)

こういった運用ルールを事前にチームで話し合って合意形成しておくことで、導入後の混乱を防ぎ、ツールを形骸化させずに活用し続けることができます。

Java静的解析ツールの限界と注意点

静的解析ツールは非常に強力ですが、万能ではありません。その限界を理解し、適切に付き合っていくことが大切です。

誤検知・過検知の扱い方

ツールによる解析は、あくまでルールに基づいた機械的な判断です。そのため、実際には問題ないコードを「問題あり」と判定してしまう誤検知が発生することがあります。

これらの誤検知に一つひとつ真面目に対応していると、生産性が大きく損なわれます。明らかに問題ないと判断できる場合は、@SuppressWarningsアノテーションなどを使って、その箇所だけ警告を意図的に抑制する判断も必要です。

動的解析との併用が必要なケース

静的解析は、コードを実行せずに分析する特性上、実行時のコンテキストに依存する問題を発見することはできません。

例えば、パフォーマンスの劣化や、特定の入力データによって引き起こされるロジック上のエラーなどは、実際にプログラムを動かしてみる動的解析や、JUnitなどを用いた単体テスト・結合テストでなければ検出は困難です。

静的解析は品質保証の一つの手段であり、テストを代替するものではないことを理解しておく必要があります。

ツール導入で陥りやすい落とし穴

静的解析ツールを導入する際によくある失敗が、「警告ゼロを目指すこと」が目的になってしまうことです。警告の数を減らすこと自体が目的化すると、本来の開発目的を見失い、本質的でない修正に時間を費やしてしまうことになりかねません。

ツールはあくまで、品質を向上させるための「手段」です。ツールの指摘を鵜呑みにするのではなく、その指摘が本当にプロジェクトにとって意味があるのかを考え、時には無視する勇気も必要になります。

まとめ|Javaの静的解析ツールで効率的に品質改善

今回は、Java開発における静的解析ツールの重要性から、代表的なツールの紹介、そして効果的な導入・運用方法までを解説しました。

最後に、この記事のポイントをまとめます。

- Java静的解析ツールは、コードを実行せずにバグや問題点を自動で検出する

- 代表的なツールにはCheckstyle, PMD, SpotBugs, SonarQubeがある

- 品質向上、開発効率化、メンテナンス性確保など多くのメリットがある

- ビルドツールやCI/CD、IDEと連携させることで効果を最大化できる

- ルールをカスタマイズし、チームで運用方法を決めることが成功の鍵

静的解析ツールは、現代のJava開発において、品質の高いソフトウェアを効率的に生み出すための必須アイテムといえるでしょう。

もし、あなたのプロジェクトがまだ静的解析ツールを導入していないのであれば、まずはコーディング規約をチェックするCheckstyleあたりから試してみてはいかがでしょうか。