Javaプログラミングを学んでいると、if文はすぐに習得できますが、switch文は少し戸惑うかもしれません。

コードレビューをしていると、if-else if文が延々と続いているコードによく出会います。「ここはswitch文を使えば、もっとすっきり読みやすくなるのに」と感じる場面が非常に多いです。

また、switch文を使っていても、breakを書き忘れて意図しないバグを生み出しているケースも見かけます。

この記事では、Javaのswitch文について知りたい方に向けて、以下の内容を解説します。

switch文の基本的な使い方とif文との違いbreakやdefaultの正しい役割- Java 14から導入された新しい「

switch式」の使い方

この記事を最後まで読めば、switch文のよくある落とし穴を避け、if文との使い分けを理解し、Java 14以降のモダンな書き方までマスターできます。

Javaのswitch文とは?基本の使い方を理解しよう

Javaのswitch文は、条件分岐を行うための構文の1つです。if文と似ていますが、特定の使い方に特化しています。

switch文は、1つの変数の値を調べ、その値がどのcaseに一致するかによって、実行する処理を振り分けます。

if文との違い

if文とswitch文は、どちらも条件分岐に使いますが、得意なことが異なります。

if文は、柔軟な条件設定が得意です。

例えば、「変数が10より大きいか?」「複数の変数の条件が同時に成り立つか?」といった複雑な比較(範囲指定や論理演算)に使われます。

if (score >= 80 && attendance >= 90) {

System.out.println("合格です");

} else if (score >= 60) {

System.out.println("追試です");

} else {

System.out.println("不合格です");

}一方、switch文は、1つの変数が特定の値と一致するかを比べる、単純な分岐が得意です。

int rank = 2;

switch (rank) {

case 1:

System.out.println("金メダル");

break;

case 2:

System.out.println("銀メダル");

break;

case 3:

System.out.println("銅メダル");

break;

default:

System.out.println("入賞");

break;

}このように、rankという1つの変数が「1か?」「2か?」「3か?」と、特定の値と一致するかどうかで処理を分けています。

switch文が向いている場面

switch文は、if-else ifが長くなりすぎるときに使うと、コードが非常に読みやすくなります。

- メニュー選択: ユーザーが「1: 登録, 2: 参照, 3: 終了」などを選ぶとき

- ステータスによる分岐: 「"processing": 処理中, "completed": 完了, "error": エラー」などで処理を分けるとき

enum(列挙型)での分岐: 信号機の色(赤、青、黄)などで処理を分けるとき

if文でも書けますが、switch文のほうが「この変数の値によって分岐している」と、ひと目で分かりやすい利点があります。

構文の基本形(switch構文の書き方)

switch文の基本的な形は以下のようになります。

switch (式) {

case 値1:

// 値1に一致した場合の処理

break;

case 値2:

// 値2に一致した場合の処理

break;

// ... 必要なだけcaseを続ける

default:

// どのcaseにも一致しなかった場合の処理

break;

}switch (式):()の中には、比較したい変数や式を入れます。case 値::caseのあとには、比較対象となる「値」(定数)を書きます。:(コロン)で終わる点に注意してください。break;: 各caseの処理の最後に書きます。これは非常に重要です(後述します)。default:: どのcaseにも当てはまらなかったときに実行されます。if文のelseに相当します。

Javaのswitch文の使い方【基本構文と例文付き】

それでは、具体的なデータ型を使ったswitch文の例を見ていきましょう。

int型やString型での使用例

switch文でよく使われるのは、int(整数)とString(文字列)です。

int型の使用例(月の判定)

int month = 4;

String season;

switch (month) {

case 12:

case 1:

case 2:

season = "冬";

break;

case 3:

case 4:

case 5:

season = "春";

break;

case 6:

case 7:

case 8:

season = "夏";

break;

case 9:

case 10:

case 11:

season = "秋";

break;

default:

season = "不正な月です";

break;

}

System.out.println(month + "月は" + season + "です。");

// 出力: 4月は春です。String型の使用例(信号機)

String型は、Java 7からswitch文で使えるようになりました。それ以前のJavaでは使えませんでしたので注意が必要です。

String signal = "blue";

String action;

switch (signal) {

case "red":

action = "止まれ";

break;

case "yellow":

action = "注意";

break;

case "blue":

action = "進め";

break;

default:

action = "不明な信号";

break;

}

System.out.println("信号は" + signal + "、行動は" + action);

// 出力: 信号はblue、行動は進め複数のcaseをまとめる方法(フォールスルー)

先ほどのint型の例で、case 12: case 1: case 2: のようにcaseを連続して書く方法がありました。

case 12:

case 1:

case 2:

season = "冬";

break;これは、breakを意図的に省略することで、複数のcaseで同じ処理を実行させるテクニックです。

case 12:に一致した場合、breakがないため、そのままcase 1:の場所に処理が進みます。case 1:にもbreakがないため、case 2:に進みます。

case 2:の処理(season = "冬";)が実行され、break;でswitch文を抜けます。

このように、breakがない場合に次のcaseの処理に進んでしまうことを「フォールスルー」と呼びます。

複数のcaseをまとめたいときには便利なテクニックですが、意図しないフォールスルーはバグの原因になります。

defaultの役割とは?

defaultブロックは、switchの()内の式が、どのcaseの値とも一致しなかった場合に実行されます。

defaultは省略することも可能ですが、バグを防ぐために書くことを強く推奨します。

なぜなら、変数が想定外の値(例えば、月の例で13など)を持っていた場合に、defaultがないとswitch文全体が何も処理せずに終了してしまうからです。

defaultブロックでエラーメッセージを表示したり、ログを残したりすることで、想定外の事態に気づくことができます。

breakを省略した場合の挙動

switch文で最も注意すべき点が、breakの書き忘れです。

先ほど説明したフォールスルーは、breakの省略によって発生します。

もし、各caseの最後にbreakを書き忘れると、どうなるでしょうか。

悪い例(breakの書き忘れ)

int num = 1;

switch (num) {

case 1:

System.out.println("1が実行されました");

// breakを忘れている!

case 2:

System.out.println("2が実行されました");

break;

case 3:

System.out.println("3が実行されました");

break;

}このコードを実行すると、コンソールには以下のように出力されます。

1が実行されました

2が実行されましたnumは1なので、case 1:の処理が実行されます。しかし、breakがないためswitch文を抜けず、そのまま次のcase 2:の処理も実行してしまいます。

case 2:にはbreakがあるため、そこでswitch文が終了します。

これがswitch文の最大の落とし穴です。意図しない処理が実行され、深刻なバグにつながる可能性があります。

caseの処理を書いたら、必ずbreak;を書くクセをつけましょう。

Java 14以降の新構文「switch式」とは?

Java 14(Java 17 LTSで本格導入)から、switchは大幅に進化しました。

従来のswitch文(statement)に加え、値を返すことができる「switch式(expression)」が登場したのです。

switch式は、従来のswitch文の欠点であった「breakの書き忘れ」や「冗長な記述」を解決する、非常に強力な機能です。

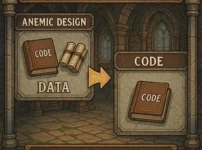

従来のswitch文との違い

switch式には、大きく分けて3つの利点があります。

アロー構文(→)の書き方

switch式では、case 値: の代わりに case 値 -> というアロー構文を使います。

-> の右側に、実行したい処理や返したい値を書きます。-> を使うと、breakは不要です。

switch式の使用例(アロー構文)

先ほどの「月の判定」をswitch式で書き換えてみます。

int month = 4;

// switch式の結果を、直接season変数に代入する

String season = switch (month) {

case 12, 1, 2 -> "冬"; // caseをカンマ(,)でまとめることができる

case 3, 4, 5 -> "春";

case 6, 7, 8 -> "夏";

case 9, 10, 11 -> "秋";

default -> "不正な月です";

}; // 式なので最後にセミコロン(;)が必要

System.out.println(month + "月は" + season + "です。");

// 出力: 4月は春です。コードが劇的にすっきりしました。

注目すべき点は以下のとおりです。

switchの結果がString型として扱われ、season変数に代入されています。case 12: case 1: case 2:のように縦に並べる必要がなく、case 12, 1, 2とカンマ区切りでまとめられます。-> "冬"のように、返す値を書くだけで良く、breakもseason = "冬";のような代入文も不要です。switch式全体が1つの文であるため、最後に;が必要です。

もし、-> の右側で複数の処理を行いたい場合は、{}(ブロック)で囲みます。

case 1 -> {

System.out.println("1が選ばれました");

yield "処理A"; // 複数の処理がある場合はyieldで値を返す

}yieldの使い方と注意点

switch式で、->ではなく、従来の:構文を使いたい場合もあります。:のあとで複雑な処理を実行し、その結果として値を返したいときです。

その場合に、値を返すために使うのが yield キーワードです。

int num = 1;

String result = switch (num) {

case 1:

// numが1のときに、何か複雑な計算や処理を行う...

System.out.println("case 1の処理を実行中...");

yield "結果A"; // yieldを使って値を返す

case 2:

yield "結果B";

default:

yield "結果X";

};case 1: のようにコロンを使った場合、breakの代わりにyieldで値を返します。yieldが実行されると、その時点でswitch式を抜けます。

注意点として、:構文を使ったswitch式では、フォールスルーが発生します。

// 悪い例(コロン構文でのフォールスルー)

String result = switch (num) {

case 1:

System.out.println("case 1");

// yieldを忘れるとフォールスルーする!

case 2:

System.out.println("case 2");

yield "結果B"; // 1の場合もここが実行されてしまう

default:

yield "結果X";

};Java 14以降が使える環境であれば、基本的には->を使うことをお勧めします。breakもyieldも不要で、バグが入り込む余地が少ないためです。

switch文を使うときの注意点と落とし穴

switch文には、いくつかの注意点が存在します。

条件式に使えないデータ型

switchの()には、使えないデータ型があります。

- 使える型:

int,byte,short,char(および、これらのラッパー型Integer,Byte,Short,Character)、String(Java 7以降)、enum(Java 5以降) - 使えない型:

long,boolean,float,double

long型が使えないのは、Javaの歴史的な経緯によります。

float型やdouble型(浮動小数点数)は、0.1 + 0.2が0.3に「正確に」一致しないなど、値の比較が難しいため、switch文には使えません。

これらの使えない型で分岐したい場合は、if-else if文を使用する必要があります。

breakの書き忘れによるバグ

これは従来のswitch文における最大の注意点です。

breakを忘れるとフォールスルーが発生し、意図しないcaseブロックの処理まで実行されてしまいます。

コードレビューやテストで必ず確認すべきポイントです。

可能であれば、breakが不要なJava 14以降のswitch式への移行を検討しましょう。

defaultが実行されないケース

defaultブロックが実行されないのは、いずれかのcaseに処理が一致した場合です。

これは当然の動作ですが、テストの際に「caseに一致するパターン」しか試さず、「defaultに流れるべき想定外のパターン」のテストを忘れることがあります。

defaultが正しく動作するかどうかも、きちんとテストすることが重要です。

switch文の実践活用例

switch文が実際にどのように役立つか、いくつかの活用例を紹介します。

メニュー選択や入力処理に使う方法

コンソールアプリケーションなどで、ユーザーに入力を求め、その内容で処理を分岐させるのは典型的なswitch文の使い道です。

import java.util.Scanner;

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.println("メニューを選んでください (1:登録 2:参照 9:終了)");

int input = scanner.nextInt();

switch (input) {

case 1:

System.out.println("登録処理を開始します");

// ... 登録メソッド呼び出し

break;

case 2:

System.out.println("参照処理を開始します");

// ... 参照メソッド呼び出し

break;

case 9:

System.out.println("アプリケーションを終了します");

break;

default:

System.out.println("不正な入力です。1, 2, 9のいずれかを入力してください");

break;

}enum型と組み合わせた使い方

enum(列挙型)は、switch文と非常に相性が良いです。enumは取りうる値が限定されているため、switch文のcaseとして使いやすいのです。

// 信号のenum

public enum Signal {

RED,

YELLOW,

BLUE

}Signal currentSignal = Signal.RED;

switch (currentSignal) {

case RED:

System.out.println("止まれ");

break;

case YELLOW:

System.out.println("注意");

break;

case BLUE:

System.out.println("進め");

break;

// enumの場合、すべてのパターンを網羅していればdefaultは不要な場合もある

}さらに、switch式とenumを組み合わせると、コンパイラが「enumのすべての値をcaseで網羅しているか」をチェックしてくれます。もしcaseが足りなければコンパイルエラーになるため、バグを未然に防げます。

// switch式とenumの組み合わせ(最強のパターン)

String action = switch (currentSignal) {

case RED -> "止まれ";

case YELLOW -> "注意";

case BLUE -> "進め";

// defaultが不要になる(すべてのenumを網羅しているため)

};コードを見やすく整理するためのテクニック

switch文のcaseブロック内の処理が長くなりすぎると、かえってコードが読みにくくなります。

その場合は、caseの中にはメソッド呼び出しだけを書き、実際の処理は別のメソッドに切り出すのが良いテクニックです。

// 良くない例:caseの中が長い

switch (menu) {

case 1:

System.out.println("--- 登録処理 ---");

System.out.println("名前を入力してください:");

String name = scanner.next();

// ... 処理が延々と続く

break;

case 2:

// ... 参照処理が延々と続く

break;

}

// 良い例:メソッドに切り出す

switch (menu) {

case 1:

doRegister(); // 処理をメソッド化

break;

case 2:

doReference(); // 処理をメソッド化

break;

}

private void doRegister() {

System.out.println("--- 登録処理 ---");

System.out.println("名前を入力してください:");

// ... 登録処理

}

private void doReference() {

// ... 参照処理

}まとめ|Javaのswitch文を使いこなそう

Javaのswitch文は、条件分岐をすっきりと記述するための強力なツールです。

使うべき場面の判断基準

switch文を使うべきかif文を使うべきか迷ったときは、以下の基準で判断しましょう。

switch文が適している場面:- 1つの変数の値が、3つ以上の特定の定数(数値、文字列、

enum)と比較されるとき。 if-else ifが長くなり、可読性が下がっているとき。

- 1つの変数の値が、3つ以上の特定の定数(数値、文字列、

if文が適している場面:- 条件が2つ(

if-else)の場合。 - 条件が範囲指定(

x > 10)や、複数の変数の組み合わせ(x > 10 && y < 5)であるとき。 long,doubleなど、switch文で使えない型を比較するとき。

- 条件が2つ(

switch式を使うメリット

Java 14以降の環境が使えるのであれば、従来のswitch文よりも、新しいswitch式(アロー構文 ->)を積極的に使うことを強く推奨します。

- バグが減る:

breakの書き忘れ(フォールスルー)がなくなります。 - コードが簡潔になる: 値を直接変数に代入でき、

caseの記述も短くなります。 - 安全性が高い:

enumなどと組み合わせると、網羅性チェックが働き、default漏れなどを防げます。

switch文の特性と注意点を正しく理解し、読みやすくバグのないJavaコードを目指しましょう。